Heute Teil 2 meiner Serie über das autoritäre Playbook, in der ich der Frage auf den Grund gehe, was die Rechten so stark gemacht hat und was wir dagegen tun können. Heute kommen wir zum zweiten und einem entscheidenden Kapitel: Der Schwäche der anderen, also was die restlichen Parteien Österreichs falsch gemacht haben.

An dieser Stelle ein notwendiger Disclaimer für alle, die diesen Newsletter eventuell zum ersten Mal lesen: Ich arbeite bei NEOS Wien und bin also heavily biased, was meine eigene Partei angeht. Und ich bin der Überzeugung, dass wir noch am ehesten dabei sind, den Rechten etwas entgegenzusetzen. Test

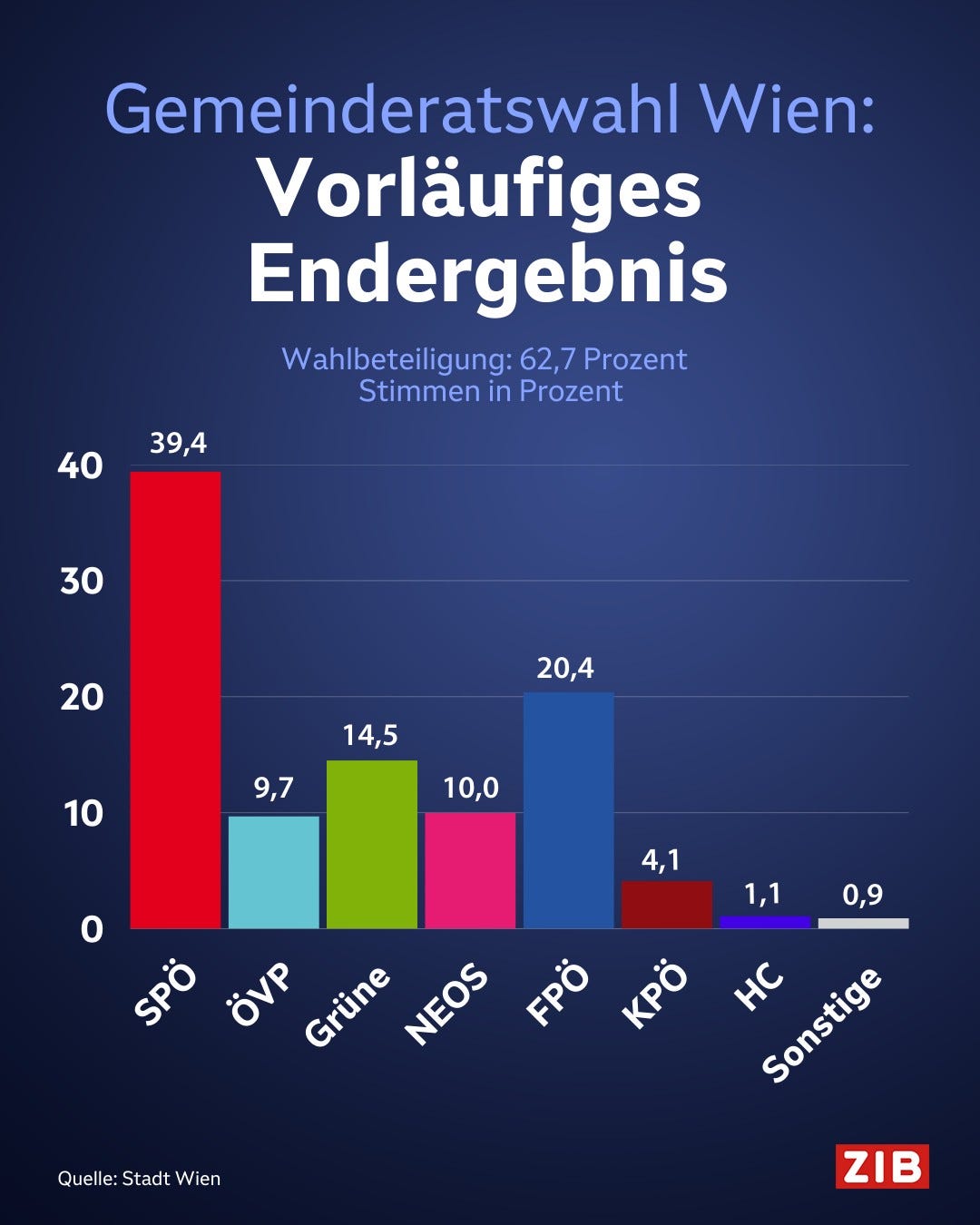

Das zeigt sich vor allem daran, dass wir neben der FPÖ immer die einzige Partei sind, die bei Wahlen ein Plus erzielen kann – bei der Wien-Wahl, wo ich selbst als Head of Messaging mal liefern musste, statt nur gscheit zu reden, haben wir das mit einem liberalen Rekordergebnis geschafft, auf das ich besonders stolz bin.

That being said: Ich werde meine eigene Partei in diesem Kapitel etwas ausklammern. Ein Partei-Spin wäre vermutlich zu fad, um einen Erkenntnisgewinn zu liefern, und außerdem fließt die Grundüberzeugung in dieser Newsletter-Reihe ohnehin in die NEOS-Kommunikation ein – man kann sich also ungefähr vorstellen, wie wir diese Thematik anfliegen.

Was ich aber auch nicht machen werde, ist die übliche Liste, wo ich von Partei zu Partei durchgehe und ausrichte, was sie falsch machen. Es geht auch nicht nur um eine. Ich glaube, dass das Scheitern „der Parteien“ in Wirklichkeit darin liegt, dass unser politisches System zu selten in der Lage ist, politische Probleme effizient und verständlich zu lösen. Es ist die Aufgabe von Parteien, das zu ändern – stattdessen verlieren sie sich oft in Parteipolitik und Taktik.

Darum gehen wir heute nicht Parteien, sondern Probleme durch, die mehrere Parteien teilen. Ich teile dabei nicht in „die Probleme der SPÖ“ und „die Probleme der ÖVP“ – es trifft in unterschiedlichem Ausmaß zu. Und, was ich auch dazusagen will: Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Alles lässt sich ändern, und ich wäre mehr als glücklich, wenn dieser Newsletter am Ende der Regierungsperiode schlecht gealtert ist, weil sich zumindest einer der beiden Dinos doch noch an die Realität angepasst hat. Bis dahin: Hier sind 10 Wege, gegen die FPÖ zu verlieren.

1. Leugne jeden Fehler und jedes Problem

Ein Learning, das mir im Wien-Wahlkampf besonders aufgefallen ist: Wie happy Wähler sein können, wenn man ehrlich mit ihnen ist. Das war auch der Grund, dass wir „Ehrlich“ auf Plakate geschrieben haben und nicht so getan haben, als wäre in unserem Verantwortungsbereich alles perfekt – die Bildungspolitik in Wien hat noch viel zu tun, und alles andere wäre unehrlich.

Aber nicht alle wissen, dass diese Ehrlichkeit gut ankommt. Im Gegenteil: Viele probieren es nicht einmal. Gerade die alten Parteien tun sich dabei schwer, da sie historisch für so viel an „Verschlafen“ verantwortlich sind.

So muss die SPÖ eben so tun, als sei der Sozialstaat immer und in jedem einzelnen Beispiel fair, die ÖVP muss so tun, als hätte sie beim Budget nicht geflunkert. Das ist unehrlich – und man kommt da nicht raus, ohne mit der Vergangenheit zu brechen. „You can’t sell a bad product“: Der Spin ersetzt die politische Ehrlichkeit nicht.

In der Praxis ginge das ganz anders: Man hat einfach das Recht, Fehler zuzugeben und einen Kurswechsel anzukündigen. Ein Sozialdemokrat, der ankündigt, eine Schieflage im Sozialsystem zu beseitigen, muss sich nicht vor der Reaktion fürchten, sondern würde bejubelt werden. Hans-Peter Doskozil zeigt im Burgenland, dass ein ehrlicher Bruch mit den Fehlern der Vergangenheit Erfolg bringen kann, etwa in Migrationsfragen. Und ein ÖVP-Politiker, der sich für die Budget-Situation entschuldigt, Verantwortung übernimmt und einen transparenten Sparkurs ankündigt (und umsetzt), könnte Vertrauen zurückgewinnen. Aber dafür braucht es Mut – und den haben nicht viele.

2. Habe keine Lösung für die wichtigen Themen

Eines der größten Probleme der österreichischen Politik ist, dass unser System sich schwer tut, große Herausforderungen anzugehen.

Ein Grund dafür ist der österreichische Kompetenzdschungel. In wesentlichen Bereichen wie Bildung oder Gesundheit steht die Politik vor einem Wirrwarr, das schwer zu verstehen ist. Der engagierte Landespolitiker wird das System genauso wenig retten wie die Bundesministerin, wenn das jeweilige Gegenüber nicht mitspielt. Dazu kommen starke Gewerkschaften, Sozialpartner, Selbstverwaltungsorgane wie die ÖGK, NGOs und andere Stakeholder-Gruppen, die alle einen Platz am Tischen haben und materielle Interessen haben, die es zu bewahren gilt. Wer da eine Reform vorschlägt, wird von irgendeiner Seite immer gewatscht.

Der andere Grund dafür, dass „die Politik“ unsere Probleme nicht mehr lösen kann: Es ist halt alles furchtbar kompliziert. Wir werden in Österreich weder den menschengemachten Klimawandel noch globale Flüchtlingsströme umkehren. Aber wir könnten ja mal mit der großen Vision eines Wirtschaftswunders anfangen, bei dem Klimaschutz und geregelte und qualifizierte Migration eine Rolle spielen.

Aber diese Vision haben die alten Parteien aber nicht mehr – sie haben längst akzeptiert, dass es große Würfe in Österreich nicht spielt. Auch aufgrund ihrer eigenen Interessensgruppen.

3. Die interne Uneinigkeit

Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, ein Spitzenpolitiker in einer alten Partei zu sein, der eine Vision hat. Erstens wüsste ich nicht, wieso ich mich dann in der Partei geirrt habe, aber zweitens stelle ich es mir so gut wie unmöglich vor, diese Vision intern durchzupeitschen – zu groß sind die Apparate, die historisch gewachsen sind und ein undurchsichtiges Netzwerk an Stakeholdern ausmachen.

Diese Netzwerke gibt es in jeder Partei. Wir NEOS haben etwa die Parteijugend JUNOS, die Wirtschaftskammer-Fraktion UNOS und die Arbeiterkammer-Fraktion NEOS LIA, dazu kommen neun Landesparteien – bei uns sogar zehn, eine für die Auslandsösterreicher.

Die SPÖ wiederum leistet sich zwei Parteijugenden, die moderatere Junge Generation und die rebellischere Sozialistische Jugend. Bei ihr reden dann auch noch der SPÖ-Lehrerverein, die SPÖ-Bauern, der Gemeindevertreterverband, die „Freiheitskämpfer“ (ja, die nennen sich so), die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratie & Homosexualität und die „Red Biker“ mit. Dazu kommt noch das SPÖ-Umfeld von ARBO über ASKÖ bis zu den Naturfreunden, die allesamt wichtige Stakeholder aus einer Zeit sind, in der es für alles eine rote und eine schwarze Variante gab. Das hinterlässt bis heute Blockaden, die schwer aufzulösen sind.

Bei der ÖVP ist das alles noch komplizierter. In jedem Dorf in Österreich gibt es ein Rathaus, eine Kirche und eine Raiffeisen-Bank, was auch irgendwie bedeutet, dass es 3x die ÖVP gibt. Ihre wichtigen Bünde – den Arbeitnehmerbund, den Wirtschaftsbund und den Bauernbund – gibt es neunmal, dazu kommen die JVP und die ÖVP Frauen und ein Netzwerk aus „nahestehenden“ Stakeholdern, das ungefähr jedes Unternehmen mit Staatsbeteiligung betrifft, das in den letzten 20 Jahren Berührungspunkte mit einem ÖVP-Ministerium hatte. Man nehme noch den CV dazu, und man muss so viele Stakeholder-Interessen verwalten, dass das eigentlich zur Hauptaufgabe konservativer Politik wird.

4. Bleibe bei der Symbolpolitik

Das alles, was ich bisher genannt habe, ist auch der einen Hauptgrund dafür, dass die Symbolpolitik immer beliebter wird. Wenn man keine große Zukunftsvision hat, sich partei-intern auf nichts einigen kann und keine Fehler machen darf, was macht man dann? Man setzt auf das gute alte Symbol – etwas, das wenig ändert, aber dafür gut klingt und kaum Diskussion erzeugt.

Wie retten wir die Wirtschaft? Das Bargeld muss bleiben!

Was tun wir fürs Klima? Die Klima-Kleber verbieten!

Wie schaffen wir ein lebenswertes Leben im Alter? Recht auf Leben ohne Internet in die Verfassung!

Und wenn man keinen aktuellen symbolpolitischen Vorschlag hat? Dann gehen die Klassiker: Gegen Atomkraft, gegen Gentechnik und für die Neutralität. Und dann noch irgendwas mit Tierschutz. Politische Kommunikation kann so einfach sein, wenn man keine Probleme lösen, sondern nur Leute zufrieden stellen muss.

5. Mach Politik für deine Leute, nicht für deine Vision

Dieses jahrzehntealte Stakeholder-Management führt aber auch dazu, dass es in der Politik nicht mehr darum geht, sich in Richtung einer Vision zu bewegen. Es geht hauptsächlich darum, einen Mix aus internen Interessen abzubilden und alle fünf Jahre an der Macht zu bleiben. Ich weiß nicht mehr, woher ich diesen Satz habe, aber er ist ein g’scheiter, der SPÖ und ÖVP trennt. Beide Parteien sind in einer Losing Streak, aber der eine Vorteil, den die Roten gegenüber den Schwarzen haben:

Wer einen roten Jungfunktionär um 3:00 Uhr früh weckt und fragt, wofür die Sozialdemokratie steht, bekommt eine Antwort. Der JVPler hat auch tagsüber keine.

Von den Arbeiterkämpfen über Marxismus bis zum „roten Wien“, die ideologische Antwort ist noch da – sie verschwindet erst später durch die Mühen der Ebene, und da (in Ehrenrettung der SPÖ) sicher auch nicht bei allen. Die ÖVP aber rekrutiert sich durch Schülerunion und Landjugend: Man kommt für die Gesellschaft, für das Bierzelt, für das „gemeinsam Sachen machen“. Aber was ist das große Gesellschaftsmodell der ÖVP? Und wenn es eine gibt – wissen sie das?

6. Fürchte dich vor dem Wähler

Diese Symbolpolitik resultiert aus dem wahrscheinlich größten Problem der österreichischen Politik: Viel zu viele fürchten sich vor ihren Wählern.

Was dazu führt, dass man zu unspektakulärer Symbolpolitik greift statt zu Konzepten, die man vielleicht eh in der Schublade hätte, aber bei denen man weiß, dass es zur Reibung kommen wird. Aber auch dazu, dass man die Wahrheit nicht aussprechen will – was man gut beobachten kann, wenn vier von fünf Parteien im Parlament so tun, als wären die Pensionen sicher und die Neutralität eine kluge Sicherheitspolitik. Das ist unehrlich, und hinter verschlossenen Türen weiß und sagt das jeder. Aber die Angst ist zu groß, sich dieser Realität zu stellen.

Diese Furcht ist auch medial vermittelt. Man kann in Österreich kein außenpolitisches Statement machen, ohne dass Umfragen zitiert werden, dass 80 % keine Änderung des Status Quo wollen. Das ändert nichts daran, dass der Status Quo unehrlich ist, uns nicht schützt und früher oder später geändert werden muss – aber gerade in Wahlkampfzeiten wird es zum Hauptziel der Politik, sich über den Wahltag zu schummeln.

Das Problem ist nur: Irgendwo in Österreich ist immer eine Wahl. So wird mutige, ehrliche Politik immer zur absoluten Ausnahme. Gefolgt von unzähligen Artikeln, ob die Partei einen Vogel hat, wenn sie unpopuläre Dinge anspricht.

7. Mach Politik gegeneinander statt miteinander

Weil immer irgendwo die nächste Wahl stattfindet, geht es auch viel zu selten darum, gute Resultate zu liefern. Sondern darum, etwas über die Zeit zu spielen.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Bildungspolitik der vergangenen rot-schwarzen Koalitionen, die sich in einem ideologischen Konflikt zwischen Gesamtschule und Gymnasium erübrigt hat. Reformen blieben auf der Strecke. Aber auch der parteipolitische Abtausch unter Schwarz-Grün ging oft in diese Richtung: „Wenn du das willst, muss dir aber auch was wehtun“.

Viel zu oft findet dieser Streit noch dazu öffentlich statt. Was den Bürgern genau eines signalisiert: Die arbeiten nicht für euch, sondern für sich selbst und ihre eigene politische Karriere. Diese Form der alten Politik sorgt dafür, dass am Ende ein Kuhhandel das Best-Case-Szenario ist. Und das ist oft nicht „das Beste aus beiden Welten“ – sondern ein Minimalkompromiss, der Vertrauen verspielt.

8. Ignoriere die Wirtschaft

Während man die unpopulären Dinge anspricht, machen traditionelle Politiker gerne genau das Gegenteil: Sehr populäre Dinge, die eigentlich schlechte Ideen sind.

Es gibt kein besseres Beispiel dafür als die schwarz-grüne Wirtschaftspolitik der letzten Regierungsperiode. Mit unzähligen Förderungen, ausgeteilt mit der Gießkanne, hat die Bundesregierung selbst dafür gesorgt, dass die Inflation zweistellig wurde – die höchste im Euroraum, geschlagen nur noch von Ungarn, das uns in Sachen Wirtschaftspopulismus weiterhin überlegen ist.

Das hat zu gleich mehreren Perversionen geführt. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass man durch kombinierte Förderungen aus Bund und Land in Niederösterreich kurzfristig bezahlt wurde, wenn man Strom verbraucht – es wurde ja von Bund und Land gefördert. Ein bekannteres Beispiel ist der Klimabonus, von dem zwar niemand gewusst hat, warum man ihn bekommt, aber den jeder gerne genommen hat: Es war im wahrsten Sinne des Wortes Gratis-Geld vom Staat.

Das Problem ist nur: There is no free lunch. Was wir heute kaufen, ohne dass wir es uns leisten können, kaufen wir mit Schulden – und Schulden werden langfristig immer teurer sein als gute Wirtschaftspolitik. Denn früher oder später wird gespart, und zwar bei dir: Mit einem teureren Klimaticket, weniger Förderungen, einer späteren Pension oder höheren Steuern.

Und die FPÖ? Die staubt die Folgen ab: Sie schiebt die hohen Preise auf die Russland-Sanktionen und findet Leute, die diesen Spin aus straight aus dem Freundschaftsvertrag glauben. Die Sparmaßnahmen, die unsere jetzige Bundesregierung angekündigt hat, sind ein Schritt in die richtige Richtung und eine Trendwende gegen den wirtschaftlichen Populismus. Leider kommt das viel zu spät.

9. Habe keine guten Leute mehr

I’m sorry, but I have to: Ein großer Teil des Problems liegt auch darin, dass viele Parteien sich schwer damit tun, gute Leute zu finden.

Das liegt natürlich alles an den Problemen, die wir schon hatten. Wer hat schon Lust darauf, in eine Branche zu wechseln, die im Beliebtheits-Ranking irgendwo zwischen Journalisten, Immobilienspekulanten, Waffenschiebern und Robbenbaby-Jägern stehen dürfte? Noch dazu, wenn man sich erst 20 Jahre in Bünden engagieren muss, bevor man wirklich in die Position kommt, etwas tun zu könnten, wenn da die Bünde nicht wären.

Aber es liegt auch an den Parteien selbst, das zu ändern. Gerade bei SPÖ und ÖVP wird immer noch sehr „old school“ entschieden, wer an die Macht kommt – das entscheiden die partei-internen Stakeholdergruppen, die einer eigenen Logik folgen und auf sich selbst schauen. In Wahrheit müsste es umgekehrt sein: Dass man Leute nach oben bringt, die einen Drive und eine Vision haben.

Loyalität und Klientel zählt mehr als Talent, Inhalt und Motivation. Das ist ein Problem, das die Politik in ihren Strukturen angehen muss. Sonst wird sie Talente weiter vergraulen. Und Talent, das wird’s gegen die FPÖ auch brauchen.

10. Versuche die FPÖ zu kopieren

Das ist der wahrscheinlich kontroverseste Vorschlag in dieser Liste und eine alte Debatte: Muss man die FPÖ kopieren, um sie zu entzaubern? Das Beispiel Sebastian Kurz zeigt uns, dass es gehen kann, das Beispiel Karl Mahrer zeigt uns das Gegenteil: Wo liegt die Wahrheit?

Ich tendiere zu Nein, aber nicht aus dem üblichen Grund. Die meisten, die das Kopieren kritisieren, meinen damit, man solle sich nicht mit FPÖ-Themen beschäftigen, weil das die FPÖ stark mache.

Diesen Teil der Begründung glaube ich nicht. Ich glaube, man muss FPÖ-Themen bespielen, einfach weil es Themen sind. Man kann nicht bei einer Wahl antreten, ohne eine klare Linie zur Migration zu haben, einfach weil wir hier vor echten Problemen stehen. Kein Mensch versteht, dass man kriminelle Asylwerber nicht abschieben kann – wer hat eine Lösung dafür?

Fest steht: Die FPÖ hat es nicht. Und genau da liegt das Potenzial für Parteien, selbst eine glaubwürdige Alternative zu liefern. Ich glaube nach wie vor, dass es einen Markt gibt für einen Kompromiss aus restriktiver Asylpolitik, Humanismus und Empathie. Niemand hasst den Flüchtling, der sich integrieren will – aber man muss ihm auch die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Aber jeder hasst den Flüchtling, der ein Messer zückt – da müssen wir die Möglichkeit schaffen, dass das nicht weitergeht.

Mit einer Common-Sense-Asylpolitik wäre viel drin, um die FPÖ zu schlagen. Aber zu viele gehen den falschen Weg: Sie kopieren sie auch im Wording. Aber das ist wie wenn andere Parteien im Wahlkampf plötzlich über Bildung reden – es ist nicht glaubwürdig. Wer rassistische Rhetorik und rechtsextreme Ausstrahlung will, wird immer Herbert Kickl wählen. Aber wer einfach nur will, dass bei Sicherheit und Integration hingeschaut und ehrlich etwas geändert wird, der ist sicher offen für andere Parteien. Diese Alternative muss man bieten. Aber das ist keine Kopie. Das ist ein Upgrade.